Autoren: Georg Schelbert (Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München) Anke Napp (Historische Bildarchive, Kunstgeschichtliches Seminar, Hamburg)

Zurück in die Heimat! Die Münchner Glasdiasammlung

Dornröschenschlaf in Karlsruhe

Vor wenigen Wochen konnten die aus dem Institut für Kunstgeschichte der Ludwig-Maximilians-Universität München stammenden Glasdias aus der Hochschule für Gestaltung (HfG) Karlsruhe an die Photothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte (ZI) überführt werden. Ein besonderer Dank gilt Maria Männig (Landau) für Hinweise zum Standort und Matthias Bruhn sowie der HfG Karlsruhe für die Bereitschaft zur Abgabe der Sammlung.

Wie war die Sammlung aus der Münchner Universität überhaupt nach Karlsruhe gekommen? Die Abgabe war wahrscheinlich von Hans Belting vermittelt vermittelt worden, der 1992 von München an die dort neu gegründete HfG wechselte. Heinrich Klotz, der Gründungsrektor der HfG, mit dessen Name die eingelagerte Sammlung gekennzeichnet war, hatte offenbar ein medien- oder architekturgeschichtliches Interesse an den Dias. Der genaue Zeitpunkt der Überführung aus München ist noch zu klären, muss aber vor Klotz’ frühem Tod 1999 erfolgt sein. Die Dias wurden seither nicht weiter genutzt und waren offenbar nicht immer optimal gelagert wie einige Feuchtigkeits- und Glasbruch-Schäden zeigen.

Da bereits 1989 die Fotosammlung des Münchner Kunstgeschichtlichen Instituts in die Photothek des ZI überführt worden war, erschien es nun folgerichtig, nun auch die Glasdias hierher zu übernehmen und damit zugleich nach München zurückzubringen.

„KGB“ in München?

Die Geschichte dieser umfangreichen Diathek ist bislang kaum erforscht. Auch die Erfassung, Ordnung und Analyse der geschätzt rund 35.000 monochromen Glasdias steht noch aus. Eine für Herbst 2025 ausgeschriebene Forschungsstelle zur Untersuchung kunsthistorischer Lehrbildsammlungen soll hier neue Impulse geben.

Trotz noch vieler ungeöffneter Kisten und fehlender Begleitdokumente lässt sich ein erster historischer Rahmen skizzieren: Der Aufbau der Sammlung begann wohl bereits vor der offiziellen Gründung des Kunsthistorischen Seminars in München im Jahr 1909 – möglicherweise schon in den 1890er Jahren, als Glasdias in der kunsthistorischen Lehre allgemein Verbreitung fanden. Ob frühe Dias aus dieser Zeit erhalten sind, ist bisher unklar. Die meisten Bestände scheinen aus der Zeit zwischen den 1920er und 1950er Jahren zu stammen.

Obwohl weder die ursprüngliche Ordnung überliefert noch Vollständigkeit garantiert ist, lassen sich bereits erste Aussagen über die Merkmale der Sammlung treffen: Bemerkenswert ist die durchgehende Anwendung einer systematischen Beschriftung, die vielleicht in den 1930er Jahren entwickelt und bis zuletzt beibehalten wurde. Neben einigen Sonderabteilungen und „Nachlässen“ fällt ein separat gekennzeichneter Bestand zur bayerischen Kunstgeschichte auf; der dort verwendete rote „KGB“-Stempel steht jedoch sicherlich nicht für den sowjetischen Geheimdienst, sondern wohl für „Kunstgeschichte Bayerns“.

Hamburg–München-Express

Gleich beim ersten „unboxing“ konnte an einer Stelle ein interessanter Zufallsfund gemacht werden, der zeigt, welche Rolle der Austausch zwischen den Universitätsinstituten bei der Beschaffung von Bildmaterial spielte und wie wichtig daher auch die Vernetzung und Zusammenarbeit bei der Erforschung der Lehrsammlungen ist.

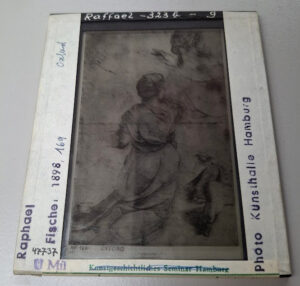

In einem der Umzugskartons leuchteten aus der Masse der sonst fast ausschließlich schwarzen Rahmen einige weiß eingefasste Dias entgegen, wie sie unter den größeren Institutssammlungen nur in Hamburg üblich waren. Es war daher nicht besonders überraschend, diese Vermutung beim Blick auf die Beschriftungen bestätigt zu sehen: Das durchgestrichene Etikett lautete in der Tat „Kunstgeschichtliches Seminar Hamburg“. Daneben informierte ein Stempel „U Mü“ von der darauffolgenden Aufnahme in den Bestand der Münchner Universität, während die weiße Beschriftung auf traditionell schwarzem Grund „Raffael 323b 9“ die Systematik und Laufnummer in der Sammlung angibt. Das Dia zeigt eine Abbildung der Raffael-Zeichnung nach dem Oskar Fischel-Katalog Nr. 169 (Abb. 1). Stellen diese Merkmale bereits interessante Ansätze einer Erzählung dar, war jedoch in keiner Weise zu erwarten, dass sich innerhalb des gleichen Tages die gesamte Geschichte zum Vorhandensein der Dias in München finden würde…

Kaum war die Nachricht vom Fund übermittelt, wurde in der Diasammlung am Hamburger Kunstgeschichtlichen Seminar sofort eine Fahndung eingeleitet. Hatten die „Exilhamburger“ in München ein Pendant in Hamburg? In der Tat wurde als Erstes ein zu Beginn der 1950er Jahre angefertigtes, schwarz umklebtes Dia der Raffaelzeichnung nach Oskar Fischel 169 entdeckt, aufgenommen von der Fotostelle der Hamburger Kunsthalle (Abb. 2). Dahinter dann der weiße „Neuling“: versehen mit Inventarnummer 80097, was auf eine Anfertigung um 1960 deutete. Auch dieses nach Foto der Hamburger Kunsthalle. Das Stempelbild ist allerdings ein anderes als auf dem in München gefundenen Dia (Abb. 3).

Eine Ausweitung der Fahndung in die bereits digitalisierten Archivalien des Seminars förderte eine Korrespondenz zwischen Robert Oertel (München) und dem Kunstgeschichtlichen Seminar in Hamburg zu Tage. Sie gaben nicht nur den genauen Zeitpunkt der Anfertigung des Dias, sondern auch weitere Einzelheiten preis:

Robert Oertel, Forscher zur italienischen Kunstgeschichte und damals Kustos an der alten Pinakothek hatte im Herbst 1959 in einem ersten, momentan noch nicht vorliegenden Schreiben nach Reproduktionen von Raffaelzeichnungen aus dem unveröffentlichten Corpus von Oskar Fischel gefragt. Auf eine offensichtlich erhaltene positive Antwort erklärte er sich am 12.11.1959 in einem weiteren Schreiben der Assistentin Dr. Christel Denecke mit dem ihm mitgeteilten Anschaffungspreis von 0,60DM pro Stück einverstanden. Ferner bat er, diejenigen Dias, die bereits als Doubletten vorhanden sind („Raffael 323b 9“ muss mit seinem Hamburger Sammlungsstempel zu dieser Gruppe gehören, obwohl es keine echte, also völlig gleiche Doublette im Hamburger Bestand hat), sofort zu schicken. Der erst anzufertigende Rest habe bis Weihnachten Zeit (Abb. 4). Am 7.12.1959 antwortete ihm die Assistentin, dass sie nun 113 Dias schicken konnte und erläuterte auch die auf den Dias angebrachten Kennzeichnungen der verschiedenen Fischel-Verzeichnisse (Abb. 5).

Die stattliche Zahl an Dias, die Oertel wohl noch für das laufende Wintersemester benötigte, in dem er an der Universität unter der Vorlesungsnummer 911 „2 stündig, Mi. Do. 18-19“ Uhr ein Raffael-Seminar hielt, sollten – wie er ebenfalls in der Korrespondenz nach Hamburg mitteilte – später vom kunsthistorischen Institut der Münchner Universität übernommen werden, was dann offenbar auch geschah. Oertels Büroadresse, über die er korrespondierte, war die gleiche wie die des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, damals Meiserstr. 10, da sich damals die Verwaltung der staatlichen Gemäldesammlungen im gleichen Gebäude befand. So wurden die Dias zunächst dorthin verschickt, wo sie nun einen hoffentlich dauerhaften Aufenthalt gefunden haben!

Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.