Diese beiden Postkarten stammen aus der Diakartei, in der sich neben den Karteikarten mit kleinem Fotoabzug für die Großdiapositive eben auch zahlreiche Fotoquellen in Form von Postkarten befinden. Die Postkarten wurden auf Exkursionen und Reisen gesammelt, bzw. von Teilnehmern geschrieben und ans Seminar geschickt.

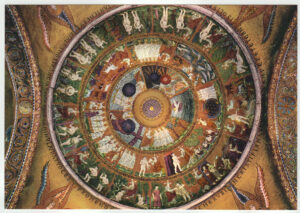

Diese beiden sind unbeschrieben und ungelaufen – wurden demnach nur angekauft, allerdings sehr wahrscheinlich zu unterschiedlichen Zeiten. Abgebildet ist jeweils die Atriumskuppel von San Marco, Venedig, mit der Schöpfungsgeschichte. Die schwarzweiße Karte trägt neben der Motivangabe oben den Copyrightstempel „O. Böhm, Venezia“. Die Fotoagentur Osvaldo Böhm mit Sitz in Venedig hatte 1920 die Negativsammlung des Fotografen Carlo Naya übernommen. Die mehr als 5000 Negative – darunter vermutlich die Fotografie der Kuppel – stammten bereits aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Die farbige Kunstpostkarte mit Goldeffekt wurde vermutlich in den 1960er Jahren von der Edizione Ardo in Venedig hergestellt. Sie trägt ihren Motivtitel in vier Sprachen auf der Rückseite. Sie gibt trotz der medienimmanenten Einschränkungen durch ihre Farbigkeit ein realistischeres Bild des Kunstwerkes. Leicht ist daher einzusehen, warum sie dem älteren Bestand hinzugesellt wurde, der glücklicherweise nicht anschließend aussortiert und entsorgt wurde!

Diese Postkarten der Schöpfungs-Kuppel von San Marco illustrieren bestens das Bemühen, mithilfe der Fotografie und des Druckes ein möglichst authentisches Abbild zu liefern. Gleichzeitig machen sie deutlich, mit welchen Beschränkungen die Kunstgeschichte in Lehre und Forschung in früheren Jahrzehnten leben musste (und wollte). Denn wenn nicht die Möglichkeit bestand, eine Reise zum Original zu unternehmen (was vermutlich für die Mehrzahl der Studierenden bis Mitte des 20. Jahrhunderts der Fall war), musste sich oft mit schwarzweißen Fotografien und Diapositiven „begnügt“ werden, die in Büchern zum Teil von Farberläuterungen begleitet wurden, oder bei den universitären Veranstaltungen entsprechend beschrieben werden konnten.

In der Kunstgeschichte wurde noch lang an Schwarzweiß festgehalten, auch als es bereits qualitativ hochwertige Farbdrucke und farbige Kleinbilddias gab. Die Sorge, die technische Farbreproduktion könne ohnehin das Original nur falsch wiedergeben – und daher besser schwarzweiß als falschfarbig – und methodologische Ansätze in der Forschung begründeten diese Haltung. Ging es doch in dem sich etablierenden Fach zunächst hauptsächlich um Form- und Stilentwicklung, die Wanderung bestimmter Motive, und die Unterscheidung künstlerischer Hände.

In unser Hamburger Seminar zogen die ersten farbigen Kleinbilddias zwar schon 1943 ein, jedoch eher, weil die großen Glasdiaproduzenten aufgrund der Kriegseinwirkungen nicht mehr liefern konnten. Weitere Farbdias erreichten das Seminar in den 1950er Jahren, doch erst ab den späten 1970er Jahren wurde konsequent auf Farbdiapositive umgestellt. Ironischerweise sind die Farben der „jungen“ Farbdias heute bereits weitaus schlimmer korrodiert als die der „alten“ aus den 1950er und 1940er Jahren! Das magentastichige Farbdia kann erneut nur digital auf Schwarzweiß reduziert genutzt werden. In die Fotosammlung des Seminars zogen nur sehr wenige farbige Drucke, doch viele farbige Postkarten gelangten in die Diakartei (und befanden sich wohl außerdem in privaten Sammlungen der Lehrenden). Diese farbigen Vorlagen wurden NICHT farbig reproduziert: farbige Postkarten erhielten ein schwarzweißes Dia. Sie konnten (und wurden) aber mit dem Epidiaskop direkt von der Papiervorlage in Veranstaltungen gezeigt. Ebenso konnten auch farbige Abbildungen aus Büchern (ebenfalls vermehrt seit den 1960er Jahren angekauft) mit dem Epidiaskop gezeigt werden.

Mehr zum Thema Schwarzweiß in der Kunstgeschichte und seinen fachgeschichtlichen Hintergründen: Monika Wagner: Kunstgeschichte in Schwarz-Weiss. Reproduktionstechnik und Methode, Göttingen 2022.

Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.