Beide Großbilddias (Originalgröße 8,5×10 cm) zeigen nicht nur das selbe Motiv, sondern auch die selbe Aufnahme. Das schwarz gerahmte aus der Hamburger Werkstatt A. Krüss, entstanden um 1900, befand sich im Besitz der Hamburger Oberschulbehörde, die es Anfang der 1920er… Weiterlesen →

Dieses handkolorierte Dia (Originalgröße 8,5 x 10 cm) zeigt Martin Luther. Vorlage war ein 1811 von Hilscher nach Holbein angefertigter Stich, wie die Umschrift des Porträtovals verrät. Das Dia ist Teil einer kleinen Serie mit 40 Dias über das Leben… Weiterlesen →

Dieses Gladia (Originalgröße 8,5×10 cm) zeigt den Umgang mit gekauften Dias und die „Voreinstellungen“, mit denen die großen Diaverlage ihre Kunden belieferten. Wie der Aufkleber zeigt, wurde dieser Fassadenaufriss des Straßburger Münsters von der Berliner Firma Dr. Franz Stoedtner zwischen… Weiterlesen →

Unsere Vitrine im Flur ist mit neuen Ausstellungsstücken versehen worden, diesmal unter dem Thema „Florenz, das Baptisterium“. Scheinbar ungerührt steht das Bauwerk inmitten der sich ändernden Zeiten, die durch Verkehrsmittel, Mode und städtische Beleuchtung angezeigt sind. Das älteste Foto stammt… Weiterlesen →

Dieses Glasdia (Originalgröße 8,5×10 cm) illustriert mit seinen beiden Skulpturen aus dem Regensburger Dom die damalige Praxis der „Doppelprojektion“, die unerlässlich für die Kunstgeschichtliche Methode war. Da am Hamburger Kunstgeschichtlichen Seminar erst 1948 ein zweiter Großdiaprojektor angeschafft werden konnte, musste… Weiterlesen →

Eine kleine Mini-Ausstellung gibt es mit wechselndem Programm ab sofort im Flur des Kunstgeschichtlichen Seminars zu sehen. Präsentiert werden Objekte aus dem Foto- und Diaarchiv. Den Anfang machen zwei Fotos mit interessanter Rückseite, ein Dia-Klebeapparat und eines der ältesten Dias… Weiterlesen →

Dieses Glasdia (Originalgröße 8,5 x 10 cm) trägt die Nummer „2“ im Inventarbuch! Es handelt sich um ein von Vivarini geschaffenes Altargemälde, das sich in Venedig befindet. Das auf Französisch beschriftete Dia wurde von der Firma Braun, Clement & C…. Weiterlesen →

Dieses 8,5×10 cm große Lichtbild stammt NICHT aus dem ursprünglichen Bestand der Diathek, sondern ist eine Leihgabe. Es gehört zu einer Reihe von Ansichten von Kunst und Kultur rings um den Rhein etwa aus der Zeit von 1915. Im –… Weiterlesen →

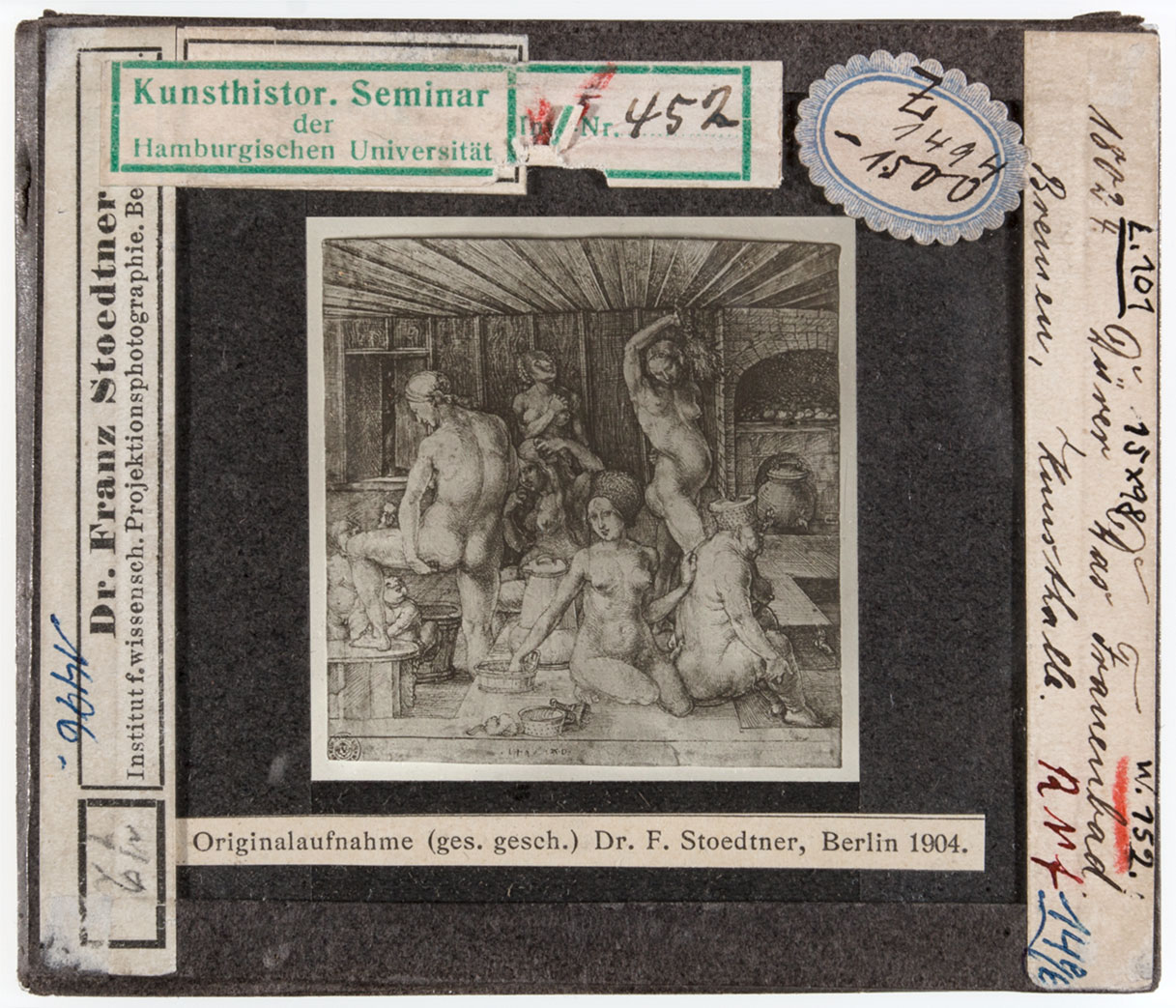

Großbild-Dia mit Dürerzeichnung Dieses Dia (Originalgröße 8,5 x 10 cm) trägt eine Zeichnung Albrecht Dürers mit dem Titel „Das Frauenbad“. Der ovale ‚Marmeladenglasaufkleber‘ gibt ein „Z“ für Zeichnung an, sowie den Entstehungszeitraum: 1494-1500. Das Original befindet sich in der Bremer… Weiterlesen →

Diese beiden Glasplattendias zeigen das selbe Motiv: den Empfangsraum in der Casa dei Cervi in Herculaneum. Sie stammen aus der selben Vorlage: dem 1932 erschienenen Buch „Ercolano“ von Amedeo Maiuri. Das Dia links ist von der Farbtafel schwarz-weiß abfotografiert und… Weiterlesen →